カテゴリー「未選択」の記事一覧

- 2025.09.16 [PR]

- 2015.06.23 北海道の旅 14 6/23 湧別→名寄

- 2015.06.22 北海道の旅 13 6/22 小清水あたり

- 2015.06.21 北海道の旅 12 6/21 知床

- 2015.06.20 北海道の旅 11 6/20 別海→羅臼

- 2015.06.19 北海道の旅 10 6/19 納沙布岬

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

今日は昨日に続き本格的な雨です。

このオホーツクラインに沢山ある原生花園めぐりは、足元がぬかるみダメ。

仕方なく、道の駅のハシゴとなりました。

あさ、湧別の道の駅から雨の中のスタートです。

北海道では、至るところにJRの廃線駅があります。

ここも廃線駅で、駅舎が残っています。

ここは紋別の道の駅です。

冬にはここから砕氷船「ガリンコ号」がでるので賑わいますが、今は流氷館があり、流氷に触れるだけでは人も来ていませんでした。

中には、クリオネなんかも展示していましたが、このシロクマがリアルでした。

紋別の港に、立派なカニがありました。

道頓堀のカニと比べてみたいね。

まだ雨が止みません。

流氷岬の原生花園に行こうと入り口まで行ったのですが、あめがひどくなり今日はあきらめました。

この後、雨も降り続き、コインランドリーで洗濯、名寄のイオンモールで時間制限のないラウンジでゆっくりしました。

このオホーツクラインに沢山ある原生花園めぐりは、足元がぬかるみダメ。

仕方なく、道の駅のハシゴとなりました。

あさ、湧別の道の駅から雨の中のスタートです。

北海道では、至るところにJRの廃線駅があります。

ここも廃線駅で、駅舎が残っています。

ここは紋別の道の駅です。

冬にはここから砕氷船「ガリンコ号」がでるので賑わいますが、今は流氷館があり、流氷に触れるだけでは人も来ていませんでした。

中には、クリオネなんかも展示していましたが、このシロクマがリアルでした。

紋別の港に、立派なカニがありました。

道頓堀のカニと比べてみたいね。

まだ雨が止みません。

流氷岬の原生花園に行こうと入り口まで行ったのですが、あめがひどくなり今日はあきらめました。

この後、雨も降り続き、コインランドリーで洗濯、名寄のイオンモールで時間制限のないラウンジでゆっくりしました。

PR

知床ウトロの道の駅を出発。

今日は天気が心配、いつまでもつか?

ウトロを出た所にある「三段の滝」、あまり大したことなし。どこにもある滝。

ここは「おしんこしんの滝」でかなり有名。観光バスの定番スポットです。

かなり水量があります。

斜里から南へ20k、「さくらの滝」です。

桜鱒がこの滝を登るのですが、今年は登るのを終わっているらしい。

斜里の魚屋で聞いたのですが、桜鱒自体もう終わりだそうです。残念。

小清水原生花園です。花が咲き誇っています。

「エゾすかし百合」です。

黄色の花は「エゾキスゲ」です。エゾカンゾウに比べると色が黄色です。

ここで残念ながら雨が降り出しました。網走、能取、サロマなど前回みたのでパス。

湧別チューリップ公園道の駅で温泉に入りゆっくりしました。

明日は、雨があがるかな。

今日は天気が心配、いつまでもつか?

ウトロを出た所にある「三段の滝」、あまり大したことなし。どこにもある滝。

ここは「おしんこしんの滝」でかなり有名。観光バスの定番スポットです。

かなり水量があります。

斜里から南へ20k、「さくらの滝」です。

桜鱒がこの滝を登るのですが、今年は登るのを終わっているらしい。

斜里の魚屋で聞いたのですが、桜鱒自体もう終わりだそうです。残念。

小清水原生花園です。花が咲き誇っています。

「エゾすかし百合」です。

黄色の花は「エゾキスゲ」です。エゾカンゾウに比べると色が黄色です。

ここで残念ながら雨が降り出しました。網走、能取、サロマなど前回みたのでパス。

湧別チューリップ公園道の駅で温泉に入りゆっくりしました。

明日は、雨があがるかな。

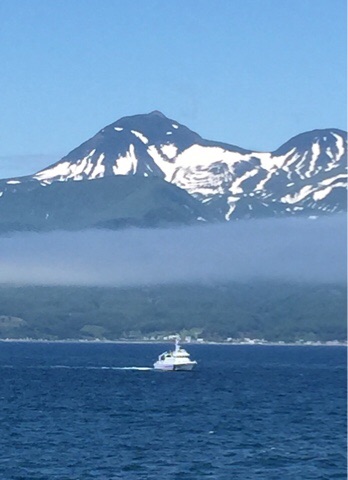

知床開きのメーンイベント「巡視艇によるクルージング」に参加します。

はるか北の端までやって来たのは、これに乗るため。

これが「てしお」です。午前九時半、「てしお」に乗船します。

150人の招待客を乗せて、羅臼港を出港します。

これが、機関銃です。こんなの使う事があるんでしょうかね。

40分ほど沖にでると、知床連山がきれいでした。

これが知床半島で一番高い「羅臼岳」です。日本百名山の一つで雪が残っています。

今回のクルージングには、もう一隻の巡視艇が参加し、領海を侵した船舶の拿捕のしかたなどを見せてくれます。

向こうには、国後島がみえています。

羅臼から知床ウトロに向かう途中に「熊の湯」と言う温泉があります。無料の露天風呂で45度あります。

知床峠で、高校の先輩に出会いました。私より1日前に北海道入りし、鳥を追っ掛けて写真を撮っています。

今朝も四時からここで、「ギンザンマシコ」と言う赤い鳥がが出て来るのを待っていて、鳥を撮るまでここにいるそうです。

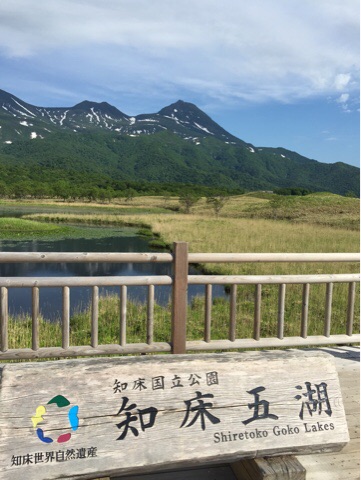

知床五湖に行きましたが、今は一湖しか入れません。三年はニ湖までは入れたのに、今はガイド無しには行けません。

何か、腑におちません。

あすから、北へ向かいます。

はるか北の端までやって来たのは、これに乗るため。

これが「てしお」です。午前九時半、「てしお」に乗船します。

150人の招待客を乗せて、羅臼港を出港します。

これが、機関銃です。こんなの使う事があるんでしょうかね。

40分ほど沖にでると、知床連山がきれいでした。

これが知床半島で一番高い「羅臼岳」です。日本百名山の一つで雪が残っています。

今回のクルージングには、もう一隻の巡視艇が参加し、領海を侵した船舶の拿捕のしかたなどを見せてくれます。

向こうには、国後島がみえています。

羅臼から知床ウトロに向かう途中に「熊の湯」と言う温泉があります。無料の露天風呂で45度あります。

知床峠で、高校の先輩に出会いました。私より1日前に北海道入りし、鳥を追っ掛けて写真を撮っています。

今朝も四時からここで、「ギンザンマシコ」と言う赤い鳥がが出て来るのを待っていて、鳥を撮るまでここにいるそうです。

知床五湖に行きましたが、今は一湖しか入れません。三年はニ湖までは入れたのに、今はガイド無しには行けません。

何か、腑におちません。

あすから、北へ向かいます。

尾岱沼の道の駅で目がさめると、丹頂の夫婦が魚を食べていました。

iPhoneで撮れなかったので、紹介出来ないので次回。

今日は別海町の野付半島からスタートです。

入り口から2キロぐらいの散策道が続いています。

道の横には「センダイハギ」が満開です。

ハマナスとセンダイハギのコラボです

エゾカンゾウも咲き始めです。

「トドワラ」です。木が枯れて40ー50年経った状態です。

ポー史跡公園では、縄文土器、竪穴式住居などがありました。

ここには、まだ藤が満開です。

午後羅臼に着きました。今日は祭りなので道の駅の駐車場もいっぱいの、温泉はパスし足湯でがまん。

夕方から、「知床開き」と言う祭りです。踊りや太鼓もあるんですが、やはり屋台の、生ウニ、カニ汁、ホッケ焼き、ツブ貝などが美味しかったです。

夜8時半からは花火大会です。寒さに震えながら、30分間見ました。

明日は、巡視船「てしお」に乗ってのクルーズです。

iPhoneで撮れなかったので、紹介出来ないので次回。

今日は別海町の野付半島からスタートです。

入り口から2キロぐらいの散策道が続いています。

道の横には「センダイハギ」が満開です。

ハマナスとセンダイハギのコラボです

エゾカンゾウも咲き始めです。

「トドワラ」です。木が枯れて40ー50年経った状態です。

ポー史跡公園では、縄文土器、竪穴式住居などがありました。

ここには、まだ藤が満開です。

午後羅臼に着きました。今日は祭りなので道の駅の駐車場もいっぱいの、温泉はパスし足湯でがまん。

夕方から、「知床開き」と言う祭りです。踊りや太鼓もあるんですが、やはり屋台の、生ウニ、カニ汁、ホッケ焼き、ツブ貝などが美味しかったです。

夜8時半からは花火大会です。寒さに震えながら、30分間見ました。

明日は、巡視船「てしお」に乗ってのクルーズです。

今日は寒いです。

気温は15度で長袖に上着を着ました。

昨夜は、霧多布キャンプ場に泊まったので特に寒く感じました。

朝から再度見ていない霧多布湿原の散策です。

「谷地坊主」と言われる植物で人間の顔と髪の毛ににています。

これは「クシロハナシノブ」と言う固有種です。

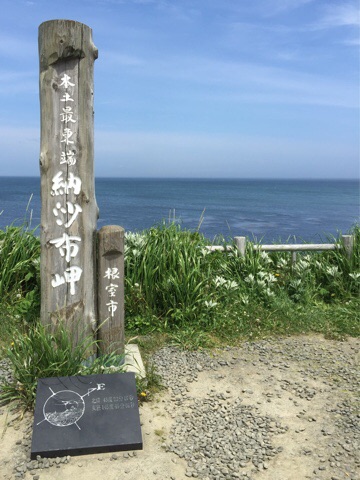

霧多布を後にし納沙布岬に向かいます。

これが日本最東端、最初に太陽が昇る納沙布岬です。

何時も霧で見えないか、雨で景色が見えないのですが、今回はラッキーでした。

ここから、返還を要望している4島の影が見えます。

早く返還してほしいですね。署名運動にも記帳しました、

気温は15度で長袖に上着を着ました。

昨夜は、霧多布キャンプ場に泊まったので特に寒く感じました。

朝から再度見ていない霧多布湿原の散策です。

「谷地坊主」と言われる植物で人間の顔と髪の毛ににています。

これは「クシロハナシノブ」と言う固有種です。

霧多布を後にし納沙布岬に向かいます。

これが日本最東端、最初に太陽が昇る納沙布岬です。

何時も霧で見えないか、雨で景色が見えないのですが、今回はラッキーでした。

ここから、返還を要望している4島の影が見えます。

早く返還してほしいですね。署名運動にも記帳しました、

最新記事

(03/01)

(02/28)

(12/08)

(11/30)

(11/29)

(11/28)

(11/27)

(03/31)

(03/30)

(03/29)

カレンダー

カウンター